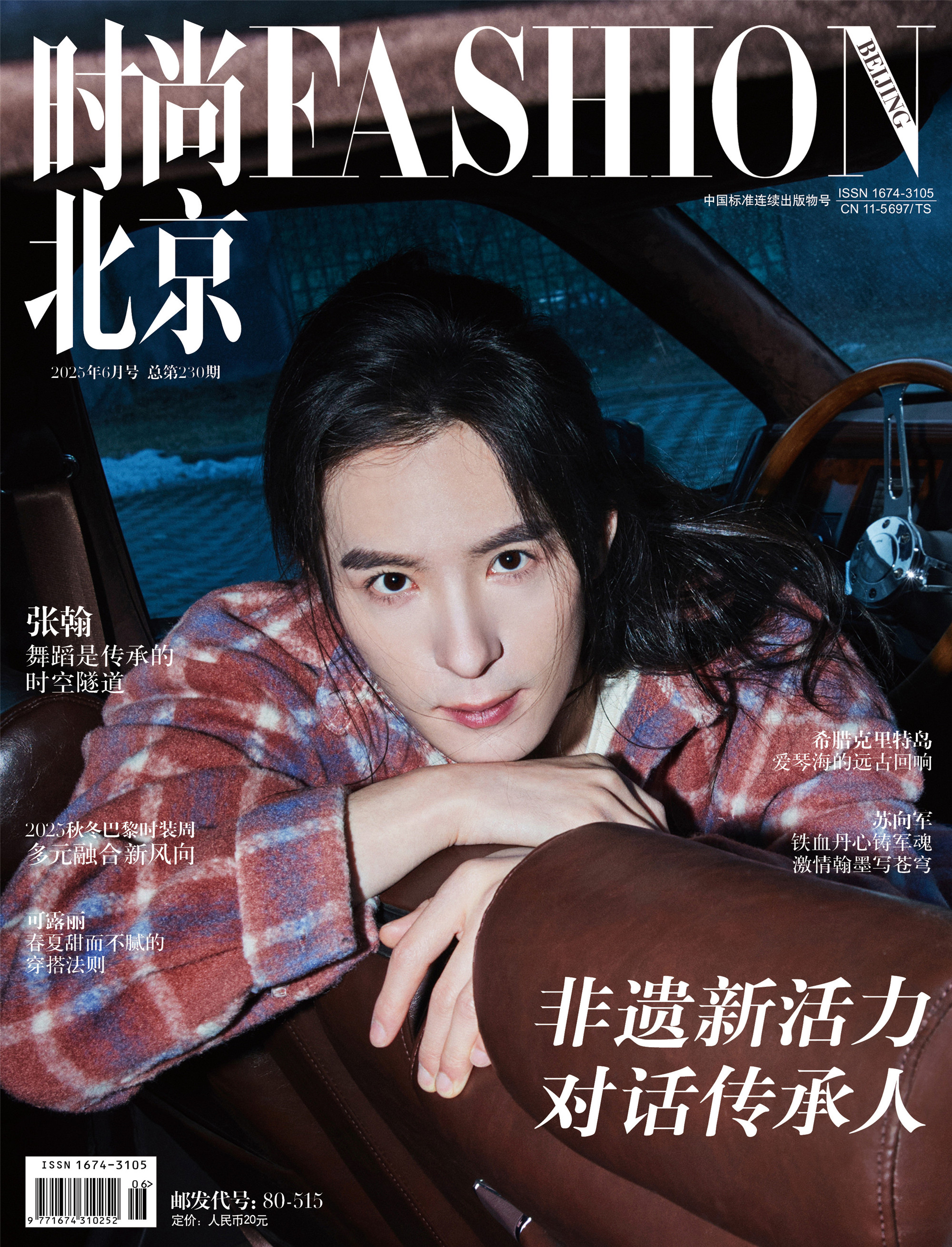

▲中国东方演艺集团 青年舞者

当千年匠魂在舞者的肌理中苏醒,当宋画青绿从绢帛跃入血脉,张翰用20年光阴将历史锻造成可触摸的温度。从大足石刻的凿痕到《千里江山图》的笔触,他在旋转腾跃间复活了文明的基因。这不是简单的艺术再现,而是一场跨越时空的对话:

当呼吸穿透石窟尘埃,

当画魂注入20岁的骨骼,

我们终于在舞者的颤栗中,

触摸到了文明传承最炽热的脉搏。

用身体破译石刻密码

重庆大足的初春,山雾氤氲。舞者张翰站在华严三圣像前,指尖轻触衣褶的纹路,忽然听见凿石声在耳畔响起——那并非幻觉,而是千年前无名工匠的呼吸,正穿透时光的岩层,与他的心跳共振。从初识大足石刻的陌生,到与石刻共舞的默契,张翰在《天下大足》的创作中,完成了一场跨越时空的对话。

“我演的‘小福’,是石刻旁的一粒尘埃。”张翰翻开排练笔记,扉页上写着角色的四个阶段:“求生、学艺、守护、传承”。他记得第一次在大足石刻看到牧牛图,那吹笛的女子、嬉戏的孩童,让他想起石刻中凝固的烟火气。“小福的笨拙让我心疼,他弓着背学凿石,灰头土脸却眼神发亮,像极了石刻里那些无名工匠。”

为了演活这个角色,张翰把市井生活揉进了肢体语言。他有时蹲在茶馆角落,观察茶客们吆喝时扬起的袖口、倒茶时颤抖的手腕,或者看匠人敲打铜器的节奏。“石匠凿石头时,虎口被震得发麻,这种细节成了我动作的锚点。”张翰说道。

在张翰看来,最难的是让身体成为“时空容器”。张翰回忆起排练时的细节:他们曾用沙袋模拟凿石力度,直到手掌磨出水泡;在造型与动势中找寻菩萨低眉的静谧,又在托举中爆发匠人的坚韧。当灯光打在镜面舞台上,影子在“崖壁”上交错,张翰忽然明白:“那一刻,我不是在跳舞,而是在石刻的褶皱里寻找生命的纹路。”

让“匠魂”走出石窟

舞剧最后一幕“匠魂”中,张翰饰演的“小福”与匠人群像完成“跌倒-爬起-托举”的连续动作,眼神从惶恐到坚毅。“这是角色震撼的蜕变。”他说,“就像大足石刻,它不是冰冷的石头,而是百姓的生活史诗。”

这种“史诗感”在舞美与音乐的烘托下愈发浓烈。舞台镜面设计让张翰仿佛置身千年石窟,而《太阳出来喜洋洋》的川渝小调,又让他想起在重庆的市井间听到的吆喝声。“当镜面映出观众时,我忽然觉得,那些无名工匠的故事,终于在当代人的目光中获得了永生。”

“以前觉得传统是博物馆的展品,现在发现它是流动的基因。”张翰说。在连续地面翻滚的高难度动作中,他常年练舞积累的肌肉耐力成为关键;而在坍塌舞段中,他反复琢磨“小心翼翼碰触又收回躲避”的细节,让悲痛不止于肢体,更渗入骨髓。

“舞蹈不仅是美的表达,更是文明的解码器。”张翰的这句话,或许正是《天下大足》的灵魂所在。当他在镜面舞台上转身时,古时的凿石声与当代的掌声重叠;当他看观音群舞低眉垂目时,石刻的宗教庄严与人间烟火气交融。这一刻,他不再是单纯的舞者,而是时空的摆渡人——用身体语言,唤醒沉睡的石刻,让千年匠魂在当代观众心中重生。

当900年的灵魂住进20岁的身体

如果说《天下大足》让张翰触摸到了匠人的呼吸,那么《只此青绿》则让他与19岁的天才画师希孟隔空对话——两种时空的震颤,最终都化作了同一具身体里的山河脉动。

“无名无款,只此一卷。青绿千载,山河无垠。”当张翰第一次触碰《千里江山图》的复刻卷轴时,指尖传来的不仅是宣纸的粗粝,更是希孟19岁生命中那团炽热的火焰。“史料里关于他的记载只有三行,但我能感受到他画每一笔时的呼吸。”张翰坐在排练厅的地板上,白描的《千里江山图》练习稿铺满地面,墨迹未干的青绿颜料在纸上晕染。“他画水波纹时,可能也像我这样,画到眼睛重影。”

为演绎希孟,张翰经历了近乎自虐的修行。他跟着美院老师从握笔学起,白描、上色、点染,临摹时一坐就是四个小时。“临摹到第三个小时,腰已经直不起来了,但突然想起希孟画完这幅长卷用了不到半年。”他猛地直起腰,墨汁在宣纸上溅开一朵小花,“那一刻我突然懂了,天才不是凭空而来,是拿命在拼。”在东方歌舞团的排练厅里,张翰的储物柜里塞满了护膝和膏药。“跳舞的人谁身上没伤?”他轻描淡写地展示着膝盖上的淤青,“但每次音乐响起,这些伤就像勋章。”

当被问及如何保持舞台热情,张翰的眼睛突然亮起来:“有次在杭州演出,休息时去看了西湖。站在苏堤上,突然想起希孟画里的水波纹——原来900年前的少年,和此刻的我看着同一片山水。”他掏出手机翻出照片,画面里西湖波光粼粼,“这种跨越时空的共鸣,就是支撑我跳下去的动力。”

在汗水中触摸文明的温度

在《只此青绿》的排练中,剧组请来非遗传承人授课。当看到制笔匠人夫妇的手时,张翰的眼泪差点掉下来。“丈夫磨竹竿的手结满老茧,妻子的手指泡得发白肿胀。”他模仿着匠人挑毛的动作,“80多道工序啊,他们做了一辈子。”这些画面被他悄悄编进舞蹈里,某个转身的瞬间,手指会下意识做出挑毛的弧度。

国画颜料传承人仇庆年老师给他们上课时,近80岁的老人认真地演示研磨青绿颜料。“头青要磨三天,二青五天,三青七天。”张翰复述着老师的话,“仇老师眼里有光,他说‘颜料是有生命的’。”这种对传统的敬畏,让张翰在演绎希孟时多了一份虔诚。某次演出谢幕时,他突然对着观众席深深鞠躬,起身后才发现泪水浸湿了戏服。

“你觉得希孟的灵魂住进你身体了吗?”面对这个问题,张翰沉默良久。“有次在台上,我忽然分不清自己是谁。”他望着排练厅的镜子,“希孟画《千里江山图》用了半年,我跳这部舞剧用了五年。当音乐响起,我的手臂会自己动起来,就像900年前的少年在借我的身体作画。”

在河南博物馆采风时,张翰站在妇好鸮尊前久久不愿离去。“商周的青铜器,宋代的青绿山水,这些不是老古董,是流淌在我们血液里的文化基因。”他轻轻抚摸着展柜,“作为舞者,我能做的就是用身体把这些基因激活,让它们在舞台上重新绽放。”

童年初启舞蹈梦

张翰与舞蹈的缘分,始于懵懂童年。6岁那年,老家来了一位教国标和拉丁舞的老师,这如同一颗石子投入平静湖面,在他心中激起了舞蹈的涟漪,自此他踏上了舞蹈之路。彼时,他的妈妈是学校的音乐老师,对艺术有着敏锐的感知,常带他穿梭于各种课外班之间,舞蹈便是其中浓墨重彩的一笔。

在张翰的舞蹈生涯中,妈妈无疑是他前行路上的引路人。不过其他家人不太想让他学舞蹈,幸亏妈妈的坚持,为张翰打开了舞蹈世界的大门。而一路上遇到的老师们,则如同明灯,照亮了他前行的道路。“我很幸运,遇到的老师都对我特别好,每一位老师都对我影响深远。”

舞蹈之路,从来都不是一帆风顺的康庄大道,而是布满荆棘的崎岖小径。对于张翰来说,最大的挑战或许源于自身条件。在跳舞的男孩群体中,他个子偏小偏矮,而在舞台上,身高往往是影响表演效果的重要因素。“一眼看去,个高的跳舞就是亮眼,所以我觉得个子小算是我舞蹈路上的一个挑战。不过,小也有小的好处嘛。”面对挑战,张翰没有丝毫退缩,而是选择用不懈的努力去跨越障碍。当被问到为了提升舞蹈技巧曾采取过哪些训练方法时,他笑着说:“我说那些专业训练方法,你们也不一定懂。其实所有的舞蹈技巧,没有捷径可走,就是一个字—练,熟能生巧。没有谁是天生就会翻跟头、天生跳舞就跳得好的,都是得多学多看多练。”

在舞蹈中逐光而行

谈及舞蹈创作灵感,张翰认为灵感来源于生活的每一个角落。“很多灵感都来自生活中的瞬间,比如酒后的微醺、某次旅行的见闻和某个人的交谈,或者自己在某个时刻的独特状态,又或者某一场电影带来的触动。我觉得创作的过程更多是从这些地方汲取养分,从瞬间中捕捉灵感。”

而在创作过程中,平衡个人情感与观众接受度是一门高深的艺术。“你自己的表达和观众的接受程度往往是不一样的。并不是说你自己演得酣畅淋漓,观众就一定能看得过瘾;也不是说你自己觉得演得糟糕透顶,观众就一定觉得毫无看点。需要跟观众找到一个平衡点,但这很难,得一点一点去摸索。我会看观众的反馈,根据他们的视角来审视自己的演出。当然,我自己心里也有一杆秤,会不断地和观众的反馈进行对比、校正,去寻找那个合适的度。而且这个度不是固定的,每一场都不一样,因为现场演出充满了不确定性,需要每一场都去用心寻找,然后在下一场演出中展现出更新、更好的表达。”

站在舞台上表演,对张翰来说,是幸福与幸运交织的时刻。“每当谢幕的那一刻,最大的感受就是幸福,享受着鲜花和掌声,聚光灯打在身上的那一刻,仿佛整个世界都安静了,只剩下自己和舞蹈。”舞蹈,早已深深融入张翰的生活,成为他生命中不可或缺的一部分。“舞蹈是我的工作,更像是我人生中一位亲密无间的伙伴。这个伙伴会陪伴我走过未来的每一段路,也在过去的生活中给予了我很多力量、荣誉和光环,当然也带来了伤痛和苦楚。它会影响到我的喜怒哀乐,就像我的一个挚友一样。”当然,张翰也希望自己的舞蹈能够带给观众力量,成为他们心中乃至生活中的一束光。

多元生活滋养艺术灵魂

在舞台的聚光灯之外,张翰有着属于自己的放松方式与多元爱好,这些看似平凡的时刻,成为他在紧张舞蹈生涯中的心灵栖息地,让他得以在喧嚣之外,寻得内心的宁静与充实。

当被问及不跳舞的日子如何度过时,他脸上浮现出惬意与向往:“其实更多时候就是休息,如果有机会的话会找朋友聚一聚,包括去山上跑一跑,去简单露个营,或者去剧院看看其他的剧。要么是跟大自然有关,出去放松心情,感受能量磁场;要么就是去学习,去看好的作品。”在他的描述中,我们仿佛能看到他与朋友在山间露营,围坐在篝火旁谈天说地的欢乐场景;能看到他在剧院里,沉浸在他人精彩表演中的专注神情。

张翰的兴趣爱好广泛而独特,为他的生活增添了别样的色彩。“冬天我会去滑雪,巡演的路上会跟同事们没事约着打台球,喜欢听听黑胶。”滑雪对他而言,是一场与速度和激情的邂逅。而打台球时,他又能在安静沉稳的氛围中,享受思考的乐趣。

当被问及如何平衡工作和生活时,他坦诚地说:“说实在的,想要平衡工作与生活,真不是件容易事儿。在我看来,趁着自身状态正佳、舞技处于巅峰时,就该把更多的时间倾注在舞台上。这样日后回想起来,才不至于留下‘未曾全力以赴’的遗憾。至于个人生活,我觉得没必要刻意去追求平衡,因为这几乎是不可能完成的任务。一旦投入工作,我便全身心沉浸其中,完全没了属于自己的私人时间。常年在外,跟着剧组四处辗转,足迹遍布世界各地,在不同的舞台上尽情绽放光彩,这已然成了我生活的常态。”

以豁达心态拥抱未来

张翰的心态如同他灵动的舞姿一般,积极而豁达。“我会很容易调整自己的状态,算是一个能量磁场比较高的人。”张翰说道,“虽然每天都很累,但并不会让自己陷入焦虑或低落,反而享受这种累后的充实,以更好的状态迎接下一场演出。”

对于未来,张翰满怀期待与憧憬。“我渴望成为一位敢于探索未知、无畏尝试各种可能的人。此前,我已涉足音乐剧领域,而未来,我期待能有机会叩响话剧、影视作品的大门。在我看来,人生不应自我设限,要勇于突破边界。不过,舞蹈始终是我生命中不可或缺的存在,它不仅是我将坚守一生的事业与职业,更是我割舍不下的爱好,会如影随形,伴我一路前行。”

在张翰的世界里,舞蹈是贯穿一生的热爱,而生活的多元体验则是他灵感的源泉。他不给自己的人生设限,在舞台与生活间自由穿梭,用多元的光芒,绘就专属自己的绚烂画卷。正如他所言:“人生的丰盈,并非源于自我设定的条条框框;恰恰相反,正是那些突破预设、不期而至的惊喜与挑战,才是能丰富你人生经历的关键所在。”

演出剧照:中国东方演艺集团

摄影:王徐峰

扫一扫关注新浪微博

扫一扫关注微信公众号